대한민국의 정치

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

대한민국의 정치는 대한민국 헌법에 기반하며, 입법, 사법, 행정의 삼권 분립 체제를 갖추고 있다. 1948년 제헌 이후 9차례의 개헌을 통해 대통령 중심제를 기본으로 하는 정부 형태를 유지해왔으며, 현재는 1987년 제6공화국 헌법을 따르고 있다. 주요 정당으로는 더불어민주당과 국민의힘이 있으며, 국회의원 선거, 대통령 선거, 지방선거 등 다양한 선거 제도를 통해 국가 원수와 입법부를 선출한다. 대한민국 정치는 지역주의, 이념 갈등, 그리고 주변 강대국과의 복잡한 대외 관계 등 다양한 도전에 직면해 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 대한민국의 정치 - 친박

친박은 박근혜 전 대통령을 지지하는 정치 세력을 일컫는 용어로, 한때 한나라당 내 주요 계파로 성장했으나, 박근혜-최순실 게이트 이후 정치적 구심점을 상실하며 영향력이 축소되었다. - 대한민국의 정치 - 이명박 정부

이명박 정부는 747 성장 공약으로 출범했지만, 글로벌 금융위기 등으로 목표 달성에 실패했고, 시장 중심 경제 성장, 저탄소 녹색 성장, 자원 외교, 실용주의 외교를 추진하며 4대강 사업, 세종시 수정 논란 등 여러 논란과 비판을 받았으며, 강경한 대북 정책과 한미동맹 강화 외교를 펼쳤으나 주변국 관계가 악화되는 등 경제 성장과 국민 통합에 실패하여 복합적인 평가를 받는다. - 빈 문단이 포함된 문서 - 광주고등법원

광주고등법원은 1952년에 설치되어 광주광역시, 전라남도, 전북특별자치도, 제주특별자치도를 관할하며, 제주와 전주에 원외재판부를 두고 있다. - 빈 문단이 포함된 문서 - 1502년

1502년은 율리우스력으로 수요일에 시작하는 평년으로, 이사벨 1세의 이슬람교 금지 칙령 발표, 콜럼버스의 중앙아메리카 해안 탐험, 바스쿠 다 가마의 인도 상관 설립, 크리미아 칸국의 킵차크 칸국 멸망, 비텐베르크 대학교 설립, 최초의 아프리카 노예들의 신대륙 도착 등의 주요 사건이 있었다.

2. 역사

대한민국의 국가 체제(정치 체제)를 정하는 헌법은 '''대한민국 헌법'''이다. 건국 직전인 1948년 7월 17일에 채택되었으며, 처음부터 일관되게 통치 기구는 국회, 법원, 행정부가 입법, 사법, 행정의 직능을 각각 행사하는 삼권 분립 체제를 규정하고 있다.

제정 이후 헌법은 9번의 개헌을 거쳐 현재에 이르고 있다. 특히 국가 체제를 크게 바꾼 5번의 개헌은 한국 헌정의 역사적인 분기점으로 여겨지며, 각 시기에 존속했던 헌법은 '''제1공화국 헌법''' - '''제6공화국 헌법'''으로 호칭된다. 이에 따라 각 헌법에 기초하여 구성되었던 정체도 '''제1공화국''' - '''제6공화국'''으로 호칭된다. 그러나 역대 개헌 중에는 대통령이 정치적 사건을 일으키고, 재임을 요구하며 실시한 사례도 있다. 따라서 수많은 개헌은 한국이 반복적인 체제 개혁을 진행하여, 점차 대통령의 권위주의적 체제에서 민주적 체제로 향했던 역사를 반영하고 있다.

현재의 헌법은 '''제6공화국 헌법'''(제6헌법)이라고 불리며, 1987년 10월 29일에 채택되었다. 이 헌법은 5년마다의 직접 선거에 의한 대통령 선출을 정하고 있으며, 대통령의 연임 금지 등 대통령 권력에 대한 제한도 다수 마련되어 있어, 한국 헌정 사상 가장 민주주의적인 체제(민주주의의 실시 보장)를 규정한 내용으로 평가받고 있다. 제6공화국 헌법에 기초한 '''제6공화국'''은 1988년 2월 25일에 노태우가 대통령에 취임한 이래 오늘날까지 지속되고 있다.

2. 1. 정부 형태의 변화

wikitext

대한민국의 헌법은 1948년 7월 17일 제정된 이후 아홉 차례 개헌되었다. 헌법은 삼권 분립 체제를 규정하고 있으며, 각 시기에 존속했던 헌법은 '''제1공화국 헌법''' - '''제6공화국 헌법'''으로 불린다. 각 헌법에 기초하여 구성되었던 정체도 '''제1공화국''' - '''제6공화국'''으로 불린다.

역대 개헌 중에는 대통령이 정치적 사건을 일으키고, 재임을 위해 실시한 사례도 있다. 이러한 잦은 개헌은 한국이 권위주의적 체제에서 민주적 체제로 변화해온 역사를 보여준다.

현재의 헌법은 '''제6공화국 헌법'''이며, 1987년 10월 29일에 채택되었다. 이 헌법은 5년 단임의 대통령 직접 선거와 대통령 권력에 대한 제한을 규정하여, 한국 헌정 사상 가장 민주주의적인 체제를 확립한 것으로 평가받는다. 1988년 2월 25일 노태우 대통령 취임과 함께 시작된 '''제6공화국'''은 현재까지 지속되고 있다.

2. 1. 1. 역대 헌법 개정과 그 특징

wikitext

대한민국 정부는 기본적으로 '''대통령중심제'''인데, 이는 대한민국 헌법 제 66조를 통해 알 수 있다. 그러나 미국과는 달리 엄격한 권력의 분립을 이루지는 않는다. 오히려 내각책임제적 요소도 일부 들어있다.[22] 이러한 정부 형태가 이루어지게 된 배경에는 굴곡이 심했던 대한민국의 현대사에서 그 원인을 찾을 수 있다. 이런 이유로 현재도 과연 적합한 정부의 형태가 무엇인지에 대한 논란이 계속되고 있다. 실제로 노무현 전 대통령도 개헌 시 내각제로 변경하는 점에 대해 검토해야 한다고 하였으며[23], 이명박 전 대통령도 개헌에 관심이 있는 것으로 알려졌다. 친이명박계 의원들에 따르면 이명박 대통령과 자신들은 분권형 대통령제(이원집정부제)에 관심이 많다고 했다.[24] 그리고, 국회헌법연구자문위원회에서는 2009년 8월 31일, 1년 남짓 연구한 끝에 헌법 개정안을 발표했다. 4년제 중임 개헌안과 분권형 대통령제로의 개헌안 두 개가 제시되었는데, 자문위원회 안에서는 분권형 대통령제가 다수인 것으로 알려졌다.[22][25]

헌법의 내용상의 특징을 보면, 제2공화국, 제6공화국 때의 9차 개헌을 제외하면 모두가 대통령 개인의 권한을 강화하는, 즉 다시 말하자면 독재 체제를 강화하기 위한 수단으로 헌법 개정이 이루어졌다는 것이다.[26]

대한민국의 국가 체제(정치 체제)를 정하는 헌법은 '''대한민국 헌법'''이다. 1948년 7월 17일에 제정된 이후 9번의 개헌을 거쳐 현재에 이르고 있다. 역대 개헌 중에는 대통령이 정치적 사건을 일으키고, 재임을 요구하며 실시한 사례도 있다. 따라서 수많은 개헌은 한국이 반복적인 체제 개혁을 진행하여, 점차 대통령의 권위주의적 체제에서 민주적 체제로 향했던 역사를 반영하고 있다.

현재의 헌법은 '''제6공화국 헌법'''(제6헌법)이라고 불리며, 1987년 10월 29일에 채택되었다. 이 헌법은 5년마다의 직접 선거에 의한 대통령 선출을 정하고 있으며, 대통령의 연임 금지 등 대통령 권력에 대한 제한도 다수 마련되어 있어, 한국 헌정 사상 가장 민주주의적인 체제(민주주의의 실시 보장)를 규정한 내용으로 평가받고 있다.

3. 정부 형태

대한민국의 국가 체제(정치 체제)를 정하는 헌법은 '''대한민국 헌법'''이다. 건국 직전인 1948년 7월 17일에 채택되었으며, 처음부터 일관되게 통치 기구는 국회, 법원, 행정부가 입법, 사법, 행정의 직능을 각각 행사하는 삼권 분립 체제를 규정하고 있다. 제정 이후 헌법은 9번의 개헌을 거쳐 현재에 이르고 있다.

3. 1. 대통령 중심제적 요소

대한민국의 정부 형태는 기본적으로 대통령제를 근간으로 한다. 입법부와 행정부의 활동이 서로 독립된 형태로 이루어지며, 의원 내각제 국가들과 달리 대한민국은 국민이 직접 대통령을 선출한다.[27] 대통령은 행정부 수반으로서 강력한 권한을 가지며, 집행부 구성원들은 의회에 대해 정치적 책임을 지지 않는다. 또한, 대통령에게는 의회 해산권이 없다.[28][29]

대한민국 헌법은 다음과 같이 대통령 중심제를 명시하고 있다.

'''입법부와 행정부의 엄격한 분립'''

'''입법부와 행정부의 관계'''3. 2. 의원 내각제적 요소

대한민국은 대통령제를 근간으로 하지만, 의원 내각제적 요소도 일부 존재한다. 국무총리 제도가 운영되고 있으며, 국회의 동의를 얻어 대통령이 임명한다.[30][34] 국회 의원은 국무위원(국무회의의 구성원)을 겸직할 수 있고, 행정부는 법률안을 제출할 수 있다.[31] 국무위원은 국회에 출석하여 발언할 수 있으며, 국무회의는 국정을 심의한다.[35] 국회는 국무총리 또는 국무위원의 해임을 대통령에게 건의할 수 있다.[33] 또한, 대통령의 국법상 행위에는 국무총리와 관계 국무위원이 부서한다.[30]

4. 정부의 구성

대한민국 정부는 삼권 분립에 따라 '''입법부''', '''행정부''', '''사법부'''로 구성된다. 그러나 일반적인 대통령제와는 달리, 의원 내각제적 요소가 강하여 입법부와 행정부의 융합적 성격이 나타난다.

1948년 7월 17일 제정된 대한민국 헌법은 국회, 법원, 행정부가 각각 입법, 사법, 행정의 기능을 수행하는 삼권 분립 체제를 규정하고 있다. 헌법은 9번의 개헌을 거쳤으며, 특히 국가 체제를 크게 바꾼 5번의 개헌은 한국 헌정사의 분기점으로 '''제1공화국 헌법'''부터 '''제6공화국 헌법'''으로 불린다. 각 헌법에 기초한 정체는 '''제1공화국'''부터 '''제6공화국'''으로 불린다. 그러나 대통령의 정치적 사건과 재임 요구로 인한 개헌도 있어, 이는 한국이 권위주의 체제에서 민주주의 체제로 나아가는 역사를 반영한다.

1987년 10월 29일 채택된 현행 '''제6공화국 헌법'''은 직접 선거에 의한 5년 단임 대통령 선출, 대통령 권력 제한 등 한국 헌정 사상 가장 민주주의적인 체제를 규정하고 있다. 1988년 2월 25일 노태우 대통령 취임 이후 제6공화국이 현재까지 지속되고 있다.

4. 1. 입법부

대한민국에서 입법부 역할을 하는 국회는 국민이 선출하는 의원들로 구성된 회의제 기관으로, 대한민국 국민을 대표하는 기관이다. 또한 국민 주권의 원리에 따라 국회의원들이 국정의 근간이 되는 법률을 제정하는 입법 기관이다. 국민을 대표하여 국정 운영을 감시하고 통제하는 국정 통제 기관 역할도 수행한다. 이러한 중요한 역할을 수행함에도 불구하고 정당 정치화로 인하여 의원들이 정당의 방침에 구속되어 민의를 제대로 반영하지 못하는 현상이 나타나며, 최근에 들어서는 행정 국가화 현상 등으로 인해 국회의 위상이 약화되고 있는 실정이다.

국회(國會, )는 임기 4년의 국회의원 300명으로 구성되며, 이 중 253명은 소선거구에서, 47명은 비례대표로 선출된다.[36] 집권 여당인 더불어민주당이 국회 내 최대 정당이다.

입법권은 '''국회'''(입법부)에 있다. 처음에는 민의원과 참의원으로 구성된 양원제였으나, 단원제로 전환되었다.

2004년4월에 의석수가 273석에서 299석으로, 2012년2월에 의석수가 299석에서 300석으로 늘어났다. 대통령 탄핵을 소추할 권한을 가진다.(→ 탄핵 상세 내용은 국회 (대한민국) 참조)

한국은 다당제를 채택하고 있으며, 몇몇 주요 정당이 협력하여 국회의 직무를 수행하고 있다. 2022년 현재, 보수·신자유주의 정당인 국민의힘 (여당)과 중도좌파의 더불어민주당 (야당)에 의한 양당제가 되고 있다.(그 외에도 좌파의 정의당 등, 몇 개의 의석을 가진 정당이 있다).

4. 1. 1. 국회의 구성

대한민국 국회는 '''단원제'''를 기본 구성으로 하고 있다. 제2공화국때 잠시 양원제를 취한 적이 있었으나, 제3공화국때 단원제로 환원되어 현재에 이르고 있다. 그리고 국회의 의석수는 제19대 국회 기준으로 300석이며 지역구 253석, 전국구(정당 명부식 비례대표제) 47석으로 구성되어 있다.[36] 국회에는 국회의원들의 투표로 선출되는 국회 의장단이 있는데 의장 1인과 부의장 2인으로 구성된다. 또한 국회 본회의에서 모든 사무를 처리하기에는 비효율적이기 때문에, 보다 능률적인 심의를 위해 본회의는 최종적으로 국회의 의사를 물을 때만 거치며 그 전에 여러 분야별로 구성된 각 '''위원회'''(상임 위원회와 특별 위원회로 나뉜다[37])를 거치며 의안 심의를 하게 된다. 국회에는 '''교섭 단체'''가 있어서 20인 이상의 국회 의원을 보유한 정당(때로는 다른 정당 소속 의원들도 가능[38])은 교섭 단체 구성을 할 수 있다. 교섭 단체는 소속 의원들의 의사를 사전에 통합하는 데에 그 목적이 있으나, 소수 정당의 의사 반영을 어렵게 한다는 단점도 상존한다.국회(國會, )는 임기 4년의 국회의원 300명으로 구성되며, 이 중 253명은 소선거구에서, 47명은 비례대표로 선출된다. 집권 여당인 더불어민주당이 국회 내 최대 정당이다. 2004년 4월에 의석수가 273석에서 299석으로, 2012년 2월에 의석수가 299석에서 300석으로 늘어났다.

4. 1. 2. 국회의 회의와 의결

대한민국 국회의 회의는 '''정기회'''와 '''임시회'''로 나눌 수 있다. 정기회는 매년 9월 1일에 개회되며 회기는 100일 이내이다. 임시회는 대통령 또는 국회 재적 의원의 1/4 이상의 요구가 있으면 열리며, 회기는 30일을 초과할 수 없다. 그리고 안건은 일반적으로는 재적 의원 과반수의 출석에 출석 위원 과반수의 찬성으로 의결되며(이를 일반 의결 정족수라고 함), 가부 동수인 경우는 부결된다. 그 밖에 헌법이나 법률에 의해 특별하게 의결 정족수가 정해진 경우도 있다. 그리고 의결까지의 과정엔 몇 가지 원칙이 있는데, 회의 공개의 원칙, 회기 계속의 원칙, 일사부재의의 원칙 등이 있다.헌법 개정과 고위 공무원 탄핵과 그 외 지정된 부분은 특별 정족수의 적용을 받는다. 또 대통령의 법률안 거부권 행사로 인한 재의결의 경우 재적 의원 과반수의 출석까지는 일반 정족수와 동일하나, 출석 의원 2/3의 찬성이 있어야 한다는 점에서 다르다.

4. 1. 3. 국회의 기능

국회는 입법 기능, 재정에 관한 기능, 헌법 기관 구성 기능, 국정의 감시/통제 기능 등을 수행한다.[39]입법권은 국회(입법부)에 있다.

4. 1. 4. 국회의원의 권리와 의무

국회의원은 국회 내에서 직무상 행한 발언과 표결에 대해 국회 밖에서 책임지지 않는 '''면책 특권'''과, 현행범인 경우를 제외하고는 회기 중에 국회의 동의 없이 체포 또는 구금되지 않고, 회기 전에 체포 또는 구금된 경우 국회의 요구가 있으면 석방되는 '''불체포 특권''' 등의 권리를 갖는다. 이러한 권리는 국회 운영의 자주성을 확보하고 국회 의원의 성실한 직무 수행을 보장하기 위해 주어진다.또한, 국회의원은 이러한 권리에 상응하는 의무도 지니는데, 청렴의 의무, 지위와 특권 남용 금지의 의무, 국익 우선의 의무, 법률이 정한 직위의 겸직 금지 의무 등이 있다.

4. 2. 행정부와 대통령

국가 원수는 대통령이며, 5년 단임으로 직접 선거를 통해 선출된다.[18] 대통령은 대한민국 국군의 최고사령관이며 상당한 행정 권한을 누린다.

대통령은 국회의 동의를 얻어 국무총리를 임명하며, 정부 수반으로서 국무회의를 임명하고 주재한다. 2004년 3월 12일, 당시 노무현 대통령에 대한 탄핵안이 국회에서 가결되어 대통령의 권한이 정지되었고, 고건 국무총리가 대통령 권한 대행을 맡았다. 2004년 5월 14일, 헌법재판소는 국회의 탄핵 결정을 뒤집었고, 노무현 대통령은 직무에 복귀했다.

2022년 5월 10일, 윤석열이 문재인의 뒤를 이어 대한민국의 대통령이 되었다.[19]

행정권은 '''대한민국 정부'''(행정부)에 있다. 행정부는, 직접 선거로 선출되는 '''대통령'''이 통솔하며, 국회(입법부)가 법률로 정한 사안 등을 처리한다. 대통령은, 국회의 동의를 얻어 '''국무총리'''(총리)를 임명하고, 자신이 의장이 되는 '''국무회의'''(내각)의 조력을 받으면서 행정을 집행한다. 국무총리는, 행정에 관한 대통령의 명령에 따라, 행정기관 (부처청)을 통괄한다.

4. 2. 1. 대통령의 권한

대한민국의 대통령은 행정부의 수반 역할과 국가원수로서의 역할을 동시에 수행한다. 이에 따라 각각에 걸맞은 권한이 있다.[40] 그리고 대통령은 '''불소추 특권'''이라 하여 현직에 있을 동안은 내란 또는 외환의 죄를 범하지 않은 이상 형사상 소추를 받지 아니한다.행정권은 '''대한민국 정부(행정부)에 있다. 행정부는, 직접 선거로 선출되는 '''대통령'''이 통솔하며, 국회(입법부)가 법률로 정한 사안 등을 처리한다. 대통령은, 국회의 동의를 얻어 '''국무총리'''(총리)를 임명하고, 자신이 의장이 되는 '''국무회의'''(내각)의 조력을 받으면서 행정을 집행한다. 국무총리는, 행정에 관한 대통령의 명령에 따라, 행정기관 (부처청)을 통괄한다.

4. 2. 2. 행정부의 구성

대한민국 행정부는 '''국무총리'''를 중심으로 구성되어 있다. 국무총리는 대통령을 보좌하며, 대통령 부재 시 권한을 대행한다. 일반적인 대통령제 국가에서는 보기 드문 제도이다.[18]'''국무회의'''는 헌법상 필수 기관으로서 정부의 권한에 속하는 중요한 정책을 심의하는 행정부 최고의 심의 기관이다. 대통령이 의장, 국무총리가 부의장을 맡으며, 국무위원은 국무총리의 제청으로 대통령이 임명한다. 국무위원은 대통령을 보좌하고 국정을 심의하며, 이는 대통령의 권한 남용을 제한하는 기능을 한다. 국무회의는 대통령 소속이 아닌 독립된 합의제 기관이다.

'''행정 각 부의 장'''은 국무위원 중에서 국무총리의 제청으로 대통령이 임명한다.[41]

'''감사원'''은 헌법상 필수 기관이며 합의제 기관이다. 대통령 소속이지만 직무상 독립 기관으로 대통령의 간섭을 받지 않는다. 감사원은 국가의 세입·세출 결산권, 회계 검사권, 직무 감찰권을 가진다.

대한민국의 행정 각 부는 19부, 3처, 19청으로 구성된다.[21] 각 부의 장관은 국무회의의 국무위원이 된다.

국무회의는 대한민국 헌법에 따라 정부의 권한에 속하는 중요한 정책을 심의하는 기관이다(헌법 제88조 제1항). 의장은 대통령, 부의장은 국무총리가 맡으며, 15인 이상 30인 이하의 국무위원으로 구성된다(제88조 제2항 및 제3항). 헌법은 국정 기본 계획, 외교 정책, 헌법 개정안, 조약안, 예산안, 군사 관련 사항 등 17개 사항을 심의 대상으로 규정하고 있다. 국무회의 결의는 대통령의 법적 구속력을 발생시키지는 않지만, 대통령의 최고 자문 기관으로서 실무상 최대한 존중받고 있다.

4. 3. 사법부

대한민국의 사법부는 행정부, 입법부와 독립되어 있으며, 법원과 헌법재판소로 구성된다. 법원은 대법원을 최고 법원으로 하며, 3심제를 채택하고 있다. 헌법재판소는 위헌 법률 심판, 탄핵 심판, 정당 해산 심판 등의 기능을 수행한다.

대한민국의 사법부는 사법권을 갖는 재판소 (사법부)를 '''법원'''이라고 부른다. 대법원은 서울특별시 서초구에 위치해 있다. 대법원 아래에는 '''고등법원'''이 서울특별시, 광주광역시, 대구광역시, 대전광역시, 부산광역시에 설치되어 있다. 고등법원 아래에는 '''지방법원'''이 전국 주요 도시에 설치되어 있으며, '''가정법원'''도 존재한다. 민사와 형사 모두, 사건은 처음에는 지방법원에서 다루어지며, 3심제를 채택하고 있다.

헌법재판소는 헌법 재판 제도를 통해 다음과 같은 기능을 수행한다.

# 다른 재판소에서 요청받은 경우, 법률의 합헌성을 판단한다 (위헌 법률 심판권).

# 재판관을 탄핵한다.

# 국회에서 탄핵 소추된 경우, 대통령의 탄핵 재판을 실시한다.

# 정당에 해산 명령을 내린다.

대법관은 대한민국 대통령이 국회의 동의를 얻어 임명하며, 헌법재판소 재판관은 대통령, 국회, 대법원장이 각각 3명씩 지명하여 대통령이 임명한다. 대한민국은 국제사법재판소(ICJ)의 강제 관할권을 수락하지 않았다.

4. 3. 1. 사법부의 구성

대한민국의 사법부는 재판에 대한 관할권에 따라 두 개의 조직으로 이원화되어 있다. 하나는 헌법재판을 제외한 모든 사건을 담당하며 대한민국 대법원을 최고법원으로 하는 대한민국 법원이고, 다른 하나는 헌법재판을 관할하는 유일한 법원이자 최고법원인 대한민국 헌법재판소이다.대한민국의 사법부는 행정부, 입법부와 독립되어 있으며, 2개의 서로 다른 대법원으로 구성된다. 하급 법원은 대법원 산하에 있으며, 대법관은 대한민국 대통령이 국회의 동의를 얻어 임명한다. 또한, 헌법재판소는 위헌성 여부를 감독하며, 헌법재판소 재판관은 대통령, 국회, 대법원장이 동수로 지명하여 대통령이 임명하는 단일 법원이다. 대한민국은 국제사법재판소(ICJ)의 강제 관할권을 수락하지 않았다.

사법권을 갖는 재판소 (사법부)를 '''법원'''이라고 부른다. 대법원은 '''대법원'''이라고 불리며, 수도인 서울특별시 서초구에 위치해 있다. 대법원 아래에는 '''고등법원'''이 있으며, 5개의 주요 도시에 설치되어 있다. 고등법원 아래에는 '''지방법원'''이 있으며, 전국에 배치되어 있다. 이 외에 '''가정법원'''도 존재한다. 민사와 형사 모두, 사건은 처음에는 지방법원에서 다루어지며, 일본과 마찬가지로 '''3심제'''를 채택하고 있다.

사법 분야에서는 특별 재판소인 헌법재판소에 의한 헌법 재판 제도가 정해져 있으며, 다음과 같은 기능을 수행한다.

# 다른 재판소에서 요청받은 경우, 법률의 합헌성을 판단한다 (위헌 법률 심판권).

# 재판관을 탄핵한다.

# 국회에서 탄핵 소추된 경우, 대통령의 탄핵 재판을 실시한다.

# 정당에 해산 명령을 내린다.

대법원은 「법원조직법」 제4조 2항에 따라 대법원장(일본의 최고재판소 장관에 해당)을 포함한 14명의 재판관으로 구성되어 있다. 대법원에는 사법행정 사무를 관장하는 법원행정처가 설치되어 있으며, 전체 재판관의 인사와 사법부의 행정을 관할하고 있다. 현재는 제16대 대법원장 김명수가 사법부를 이끌고 있다.

4. 3. 2. 사법부의 독립성

대한민국 헌법 제103조, 제106조 1항, 제112조 제2항, 제3항은 대한민국 사법부의 독립성과 그 구성원들의 신분보장을 규정하고 있다. 사법부의 독립은 개인간의 분쟁 또는 개인에 대한 국가의 공권력 행사로부터 각 개인의 기본권을 재판을 통해 보장함으로써 법치주의를 구현하는 토대가 되며, 법관(재판관)의 신분보장은 그 재판기능이 적절히 작동하도록 담보하는 필수적인 선결조건이라고 할 수 있다. 다만 현대의 대한민국에서 사법부의 독립이 어느 정도로 보장되는지 여부에 관해서는 논란이 있다.[42]대한민국의 사법부는 행정부, 입법부와 독립되어 있으며, 2개의 서로 다른 대법원으로 구성된다. 하급 법원은 대법원 산하에 있으며, 대법관은 대한민국 대통령이 국회의 동의를 얻어 임명한다. 또한, 헌법재판소는 위헌성 여부를 감독하며, 헌법재판소 재판관은 대통령, 국회, 대법원장이 동수로 지명하여 대통령이 임명하는 단일 법원이다. 대한민국은 국제사법재판소(ICJ)의 강제 관할권을 수락하지 않았다.

대한민국에서는 사법권을 갖는 재판소 (사법부)를 '''법원'''이라고 부른다. 대법원은 '''대법원'''이라고 불리며, 수도인 서울특별시 서초구에 위치해 있다. 대법원 아래에는 '''고등법원'''이 있으며, 5개의 주요 도시에 설치되어 있다. 고등법원 아래에는 '''지방법원'''이 있으며, 전국에 배치되어 있다. 이 외에 '''가정법원'''도 존재한다. 민사와 형사 모두, 사건은 처음에는 지방법원에서 다루어지며, 일본과 마찬가지로 '''3심제'''를 채택하고 있다.

사법 분야에서는 특별 재판소인 헌법재판소에 의한 헌법 재판 제도가 정해져 있으며, 다음과 같은 기능을 수행한다.

# 다른 재판소에서 요청받은 경우, 법률의 합헌성을 판단한다 (위헌 법률 심판권).

# 재판관을 탄핵한다.

# 국회에서 탄핵 소추된 경우, 대통령의 탄핵 재판을 실시한다.

# 정당에 해산 명령을 내린다.

4. 3. 3. 사법부의 권한

대한민국 사법부는 당사자들이 참여하는 재판을 전제로 하여 사법작용을 담당하고 있으며, 대한민국 헌법의 해석상 판결(결정)을 내릴 수 있는 권한은 오직 사법부에 있다. 따라서 대한민국은 참심제와 같이 판결의 결과에 사법부의 구성원이 아닌 자가 관여할 수 있는 제도를 두지 않고 있다. 재판을 심리하는 방식은 사건의 형태에 따라 당사자주의와 직권주의가 혼용되어 있는데, 형사재판의 경우에도 당사자주의의 제도적 요소로서 검사가 사법부에 속해 있지 않다.[43]대한민국의 사법부는 행정부, 입법부와 독립되어 있으며, 2개의 서로 다른 대법원으로 구성된다. 하급 법원은 대법원 산하에 있으며, 대법관은 대한민국 대통령이 국회의 동의를 얻어 임명한다. 또한, 헌법재판소는 위헌성 여부를 감독하며, 헌법재판소 재판관은 대통령, 국회, 대법원장이 동수로 지명하여 대통령이 임명하는 단일 법원이다. 대한민국은 국제사법재판소(ICJ)의 강제 관할권을 수락하지 않았다.

대한민국에서는 사법권을 갖는 재판소 (사법부)를 '''법원'''이라고 부른다. 대법원은 '''대법원'''이라고 불리며, 수도인 서울특별시 서초구에 위치해 있다 (2007년 기준). 대법원 아래에는 '''고등법원'''이 있으며, 5개의 주요 도시에 설치되어 있다. 고등법원 아래에는 '''지방법원'''이 있으며, 전국에 배치되어 있다. 이 외에 '''가정법원'''도 존재한다. 민사와 형사 모두, 사건은 처음에는 지방법원에서 다루어지며, 일본과 마찬가지로 '''3심제'''를 채택하고 있다.

사법 분야에서는 특별 재판소인 헌법재판소에 의한 헌법 재판 제도가 정해져 있으며, 다음과 같은 기능을 수행한다.

# 다른 재판소에서 요청받은 경우, 법률의 합헌성을 판단한다 (위헌 법률 심판권).

# 재판관을 탄핵한다.

# 국회에서 탄핵 소추된 경우, 대통령의 탄핵 재판을 실시한다.

# 정당에 해산 명령을 내린다.

5. 각종 선거 제도와 선거 문화

대한민국은 국가 원수인 대통령과 입법부를 국가 차원에서 선출한다. 대통령은 국민에 의해 5년 임기로 선출된다. 국회는 300명의 의원으로 구성되며, 253명의 의원은 소선거구에서, 47명의 의원은 비례대표제로 4년 임기로 선출된다.[44]

대한민국의 주요 정당은 진보 성향의 더불어민주당과 보수 성향의 국민의힘이다. 현재 대한민국 정치에서는 더불어민주당을 중심으로 하는 진보 진영과 국민의힘을 중심으로 하는 보수 진영이 주도적인 세력이다.

5. 1. 각종 선거 제도

현재 대한민국에서는 '''국회의원 선거''', '''대통령 선거''', '''지방 선거''' 등이 주기적으로 실시되고 있으며, 선거 실시 사유에 따라 임기 만료에 의한 '''총선거''', 선거 무효 판정에 따라 실시하는 '''재선거''', 사퇴 또는 유고에 따른 '''보궐선거'''등으로 나눌 수 있다.대한민국의 대통령 선거 제도는 전국을 하나의 권역으로 하여 단순 다수 대표제를 채택하고 있다. 단, 후보자 수가 1인일 때는 선거권자 총수의 3분의 1 이상의 득표를 얻어야 하며, 최고 득표자가 2인 이상일 때에는 국회에서 표결을 거쳐 더 많은 표를 얻은 자가 당선된다.

2022년 3월, 보수 야당인 국민의힘 후보 윤석열은 선거에서 더불어민주당 후보 이재명을 아주 근소한 차이로 이기면서 대한민국 역대 최소 득표율 차이로 승리했다. 2022년 5월 10일, 윤석열은 대한민국의 신임 대통령으로 취임했다.[20]

대한민국의 국회의원 선거 제도는 2004년에 실시된 17대 총선부터 기존의 소선거구제에 정당명부식 비례대표제를 결합한 방식을 취하고 있다. 따라서 투표자는 지역구에 1표, 정당에 1표를 행사하여 총 2표를 행사한다. 20대 국회의 의석수는 300석이며, 이 중 47석은 정당명부식 비례대표제로 선출된 의원들에게, 나머지 253석은 지역구 당선자들에게 배분된다. 지역구의 경우에는 대통령제와 마찬가지로 단순 다수 다표제이며, 정당명부식 비례대표제의 경우에는 소수 정당의 난립을 막기 위해 전국에서 3% 이상의 지지율을 얻은 정당이나 지역구에서 5석 이상을 차지한 정당에게만 의석을 배분한다.[44] 정당명부식 비례대표제는 기존의 지역구 투표로 비례대표 의원까지 뽑던 방식이 2001년 헌재에 의해 위헌 판결이 남에 따라 17대 총선부터 새로 도입된 제도이다.[44]

대한민국의 지방선거는 지방자치단체장(광역 및 기초)과 지방의회의원(광역 및 기초) 선거 등으로 나눌 수 있다. 재선거나 보궐 선거가 아닌 이상 4년을 주기로 특정 일자에 동시에 치러진다. 지방자치단체장 선거는 소선거구제를 바탕으로 한다. 지방자치단체장 선거 대상은 특별시장, 광역시장, 도지사(이상 광역단체장), 자치구청장, 시장, 군수(이상 기초단체장) 등이다. 지방의회의원 선거에서, 광역의원(특별시, 광역시, 도의회)선거는 소선거구제를 기초로 하지만 기초의원(자치구, 시, 군의회 의원)선거는 중선거구제로 2006년 지방선거부터 변경되었다. 그 밖에 2006년 지방선거에서 바뀐 점이 많다. 바뀐 내용을 보면 대부분이 지방의원 선거와 관련된 것들이다. 지방의원의 정당공천 허용, 지방의원의 유급화(이전엔 명예직으로 공식적으로는 무보수), 지방의원 비례대표제 실시 등이 그것이다.[46] 특히나 지방의원 비례대표제 실시로 인하여 1인이 6표를 행사하게 된다.[47]

5. 1. 1. 국회의원 선거

대한민국의 국회의원 선거 제도는 2004년에 실시된 17대 총선부터 기존의 소선거구제에 정당명부식 비례대표제를 결합한 방식을 취하고 있다. 따라서 투표자는 지역구에 1표, 정당에 1표를 행사하여 총 2표를 행사한다. 20대 국회의 의석수는 300석이며, 이 중 47석은 정당명부식 비례대표제로 선출된 의원들에게, 나머지 253석은 지역구 당선자들에게 배분된다. 지역구의 경우에는 대통령제와 마찬가지로 단순 다수 다표제이며, 정당명부식 비례대표제의 경우에는 소수 정당의 난립을 막기 위해 전국에서 3% 이상의 지지율을 얻은 정당이나 지역구에서 5석 이상을 차지한 정당에게만 의석을 배분한다.[44] 정당명부식 비례대표제는 기존의 지역구 투표로 비례대표 의원까지 뽑던 방식이 2001년 헌재에 의해 위헌 판결이 남에 따라 17대 총선부터 새로 도입된 제도이다.[44]5. 1. 2. 대통령 선거

대한민국의 대통령 선거 제도는 전국을 하나의 권역으로 하여 단순 다수 대표제를 채택하고 있다. 단, 후보자 수가 1인일 때는 선거권자 총수의 3분의 1 이상의 득표를 얻어야 하며, 최고 득표자가 2인 이상일 때에는 국회에서 표결을 거쳐 더 많은 표를 얻은 자가 당선된다.2022년 3월, 보수 야당인 국민의힘 후보 윤석열은 선거에서 더불어민주당 후보 이재명을 아주 근소한 차이로 이기면서 대한민국 역대 최소 득표율 차이로 승리했다. 2022년 5월 10일, 윤석열은 대한민국의 신임 대통령으로 취임했다.[20]

5. 1. 3. 지방선거

대한민국의 지방선거는 지방자치단체장(광역 및 기초)과 지방의회의원(광역 및 기초) 선거 등으로 나눌 수 있다. 재선거나 보궐 선거가 아닌 이상 4년을 주기로 특정 일자에 동시에 치러진다. 지방자치단체장 선거는 소선거구제를 바탕으로 한다. 지방자치단체장 선거 대상은 특별시장, 광역시장, 도지사(이상 광역단체장), 자치구청장, 시장, 군수(이상 기초단체장) 등이다. 지방의회의원 선거에서, 광역의원(특별시, 광역시, 도의회)선거는 소선거구제를 기초로 하지만 기초의원(자치구, 시, 군의회 의원)선거는 중선거구제로 2006년 지방선거부터 변경되었다. 그 밖에 2006년 지방선거에서 바뀐 점이 많다. 바뀐 내용을 보면 대부분이 지방의원 선거와 관련된 것들이다. 지방의원의 정당공천 허용, 지방의원의 유급화(이전엔 명예직으로 공식적으로는 무보수), 지방의원 비례대표제 실시 등이 그것이다.[46] 특히나 지방의원 비례대표제 실시로 인하여 1인이 6표를 행사하게 된다.[47]5. 2. 선거 운동과 선거 관리

대한민국의 선거 운동과 선거 관리에 대한 내용은 현재 비어 있습니다.5. 3. 선거 문화

대한민국은 지역별로 지지 정당이 다른 경향이 있다. 특히 남부 지방에서 더 심한데, 광주광역시, 전라남도와 전라북도에서는 더불어민주당의 지지율이 높은 반면, 대구광역시와 경상북도에서는 반대로 국민의힘의 지지율이 더 높다. 서울특별시 등 수도권에서는 선거 때마다 최대 지지 정당이 달라진다. 정당 지지율은 그 지역 출신 정치인에 따라 달라지기도 하는데, 경상남도, 특히 김해시 지역은 노무현 전 대통령의 출신 지역으로 더불어민주당의 지지율이 상대적으로 높은 편이다. 항상 그런 것은 아니며, 1980년대 이전에 호남 지방에서도 박정희의 지지율이 높은 적이 있었다.2000년대부터 저조한 투표율을 보이고 있으며, 이를 타개하기 위해 선거 참여 캠페인을 벌이는 등 다각도로 노력하고 있다. 이명박 때 역대 최저의 투표율을 보인 반면, 그 이후로 투표율이 다시 급격하게 상승중이다. 대한민국의 정치사는 다른 정당과의 분열과 통합에 취약한 경향이 있다. 그 이유 중 하나는 정당보다는 '개인의 정치'에 더 큰 비중을 두기 때문이다. 따라서 의견 불일치가 발생할 경우 당에 대한 충성도가 약하다. 이러한 분열은 2016년 대한민국 정치 스캔들 이후 더욱 심화되었다.

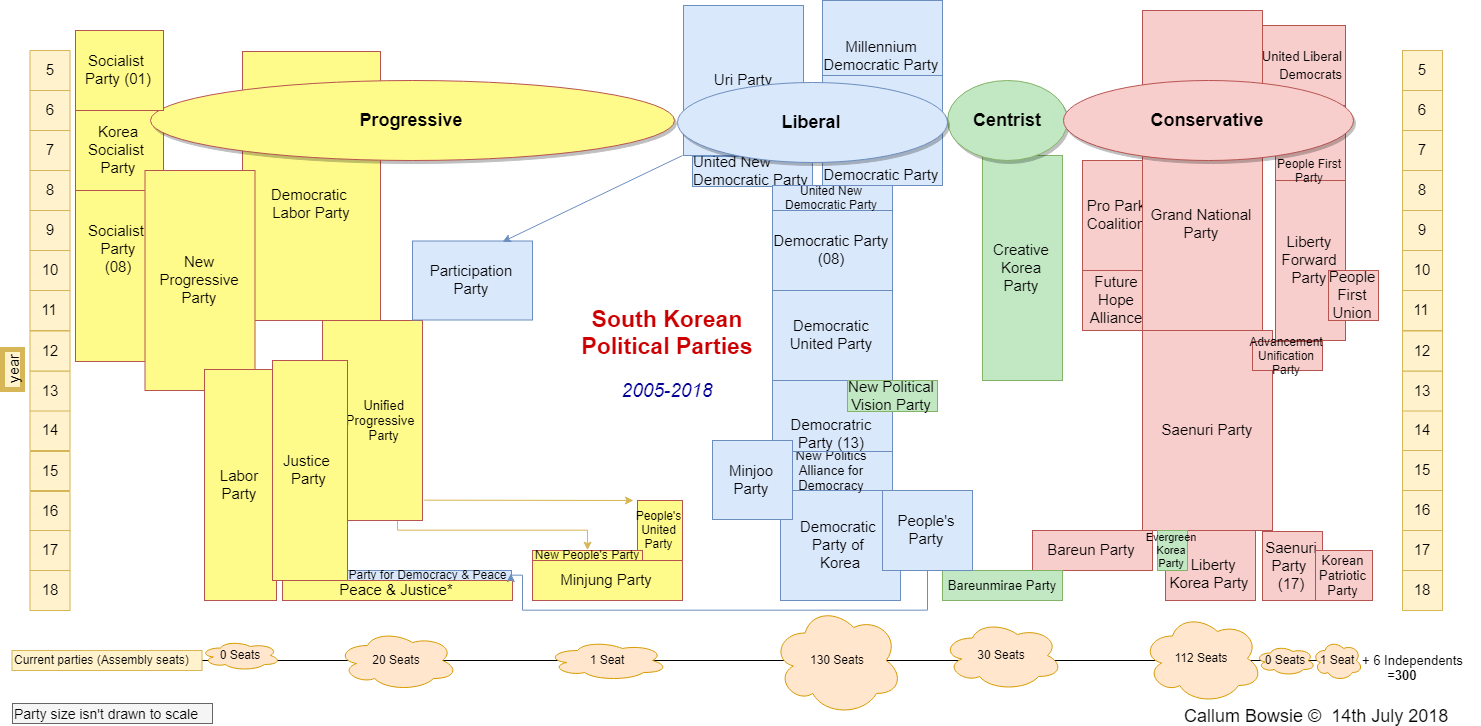

6. 정당

대한민국은 국가 원수인 대통령과 입법부를 국가 차원에서 선출한다. 대통령은 국민에 의해 5년 임기로 선출된다. 국회는 300명의 의원으로 구성되며, 253명의 의원은 소선거구에서, 47명의 의원은 비례대표제로 4년 임기로 선출된다.

대한민국의 주요 정당은 진보 성향의 더불어민주당과 보수 성향의 국민의힘(미래통합당의 후신)이다. 현재 대한민국 정치에서는 더불어민주당을 중심으로 한 진보 진영과 국민의힘을 중심으로 한 보수 진영이 주도적인 세력으로 경쟁하고 있다. 이러한 양대 정당 구도는 대한민국 정치의 특징적인 모습으로, 각 정당은 자유주의, 보수주의 등 다양한 이념을 표방하며 정치적 스펙트럼을 형성하고 있다.

6. 1. 정당과 정당 문화

대한민국은 국가 원수인 대통령과 입법부를 국가 차원에서 선출한다. 대통령은 국민에 의해 5년 임기로 선출된다. 국회는 300명의 의원으로 구성되며, 253명의 의원은 소선거구에서, 47명의 의원은 비례대표제로 4년 임기로 선출된다.대한민국의 주요 정당은 진보 성향의 더불어민주당과 보수 성향의 국민의힘(미래통합당의 후신)이다. 현재 대한민국 정치에서는 더불어민주당을 중심으로 한 진보 진영과 국민의힘을 중심으로 한 보수 진영이 주도적인 세력으로 경쟁하고 있다. 이러한 양대 정당 구도는 대한민국 정치의 특징적인 모습으로, 각 정당은 자유주의, 보수주의 등 다양한 이념을 표방하며 정치적 스펙트럼을 형성하고 있다.

6. 1. 1. 정당 문화

}}}}}} 추가해] 주세요.}}|크기 = 왼쪽

}}

7. 법률

대한민국의 법 체계는 대한민국 헌법을 최상위 규범으로 하며, 1948년 7월 17일에 제정되었다. 국회, 법원, 행정부가 입법, 사법, 행정의 직능을 각각 행사하는 삼권 분립 체제를 규정하고 있다.

헌법은 제정 이후 9번의 개헌을 거쳤으며, 국가 체제를 크게 바꾼 5번의 개헌은 한국 헌정의 역사적인 분기점으로, 각 시기에 존속했던 헌법은 '''제1공화국 헌법''' - '''제6공화국 헌법'''으로 불린다. 각 헌법에 기초하여 구성되었던 정체도 '''제1공화국''' - '''제6공화국'''으로 불린다. 역대 개헌 중에는 대통령이 정치적 사건을 일으키고, 재임을 위해 실시한 사례도 있어, 한국이 반복적인 체제 개혁을 통해 권위주의적 체제에서 민주적 체제로 변화해 온 역사를 보여준다.

현재의 헌법은 '''제6공화국 헌법'''(제6헌법)이라고 불리며, 1987년 10월 29일에 채택되었다. 5년마다의 직접 선거에 의한 대통령 선출, 대통령 연임 금지 등 대통령 권력에 대한 제한을 통해 한국 헌정 사상 가장 민주주의적인 체제를 규정한 내용으로 평가받고 있다. 1988년 2월 25일 노태우 대통령 취임 이래 현재까지 제6공화국이 지속되고 있다.

8. 갈등 구조

대한민국의 정치사는 다른 정당과의 분열과 통합에 취약한 경향이 있다. 그 이유 중 하나는 정당보다는 '개인의 정치'에 더 큰 비중을 두기 때문이다. 따라서 의견 불일치가 발생할 경우 당에 대한 충성도가 약하다. 이러한 분열은 2016년 대한민국 정치 스캔들 이후 더욱 심화되었다.

== 지역차별 ==

지역주의는 현대 한국의 정치에서 가장 중요한 갈등 구조로 꼽힌다. 매번 대통령들이 지역주의 타파를 강조하는 것이 이를 방증한다. 많은 사람들은 영호남 간의 뿌리 깊은 갈등에서 지역주의가 유래되었다고 생각한다. 하지만, 일반적인 생각과 달리 지역주의는 그리 오래된 갈등 구조가 아니다. 1987년 대통령 선거에서 지역주의가 시작되었다고 보는 것이 옳다. 그 이전만 하더라도 한국의 갈등 구조는 민주 대 반민주 구도였다. 부마항쟁과 71년 대통령 선거에서 김대중 후보의 부산경남지역 득표율이 그 예시이다.

== 이념의 우경화 ==

대한민국에서는 자유민주주의를 표방하며 박정희를 지지하는 세력이 결성한 자유한국당 등이 보수정당으로, 독재에 반대했던 김대중으로 대표되는 민주화 진영이 모인 민주당 계열 정당들이 진보정당으로 칭해지고 있다. 이러한 상황은 양 진영이 서로를 참칭하며 이념을 왜곡시키고 있다는 비판을 받는다.

남북관계 개선과 외세 개입 없이 민족의 주체적 문제 해결을 주장하는 통합진보당에 대해 국가정보원은 좌익으로 규정하고 강제 해산시켰다. 반면, 미국, 일본의 이익을 우선시하고 중국을 적대시하는 우리공화당, 자유한국당과 같은 정당을 우익이라고 칭하는 상황도 벌어지고 있다.

== 반박 ==

우리나라 정치 이념 양상이 객관적인 보수와 진보의 가치와는 다소 차이가 있는 경우가 존재하며, 특정 정당이 상대 진영의 이념과 정책을 지지하기도 한다. 그러나 현재 우리나라 정치 이념의 양상이 완전히 거꾸로 가거나 우경화되었다고 보기는 어렵다. 과거 계획경제체제인 박정희 정부를 보수, 김대중-노무현 정권을 진보로 본 것은 경제적인 관점이 아닌 이념적인 관점에서 본 판단이라고 할 수 있다. 과거 우리나라 특유 정치 이념의 척도는 공산주의냐 아니냐였기 때문에 공산주의에 적대적이었던 과거 정부를 보수라고 보는 것이 완전히 틀린 판단은 아니다. 과거 정권에서는 노동자나 기업에 대한 정책이 매우 친자본주의적이었고, 그와 반대로 진보 진영은 노동자의 권익을 중시하는 정책을 폈기에 과거의 시각이 틀렸다고 말하기도 힘들다.

통합진보당이 지지하는 슬로건 중 하나인 '우리민족끼리'는 북한의 공산 독재 정권에 대한 우호적인 입장을 밝힌 것이므로, 적어도 우리나라에서는 좌익이라고 볼 수밖에 없다. 또한 통합진보당이 세계의 여느 극우 정당들과 같은 민족적 국수주의, 극단적 민족주의를 주장한 적도 없다.

현재 보수 정당이 상대적으로 친미/반중적인 입장을 취하고 있는 것은 사실이지만, 그것을 가지고 미국, 일본의 이익을 우리나라보다 과잉 대변한다고 볼 수는 없다. 일부 극단적 정당이 그런 발언을 했다고 하더라도, 현재 우리나라 제1 보수 정당이나 많은 보수 논객들 중 그런 주장을 하는 사람은 찾아볼 수 없다.

요즘 우리나라 정당 구조는 일반적인 정당 구조로 복귀되고 있다. 보수 정당은 대체로 경제적, 정치적 부분에서 보수적 정책을 지지하며, 진보 정당도 정치 이념 스펙트럼 상에서 상대적으로 진보적인 의제를 지지하고 있다. 물론 가끔씩 어느 정당에서 그 당의 정강 정책과 약간 대비되는 정책을 지지하는 경우가 있기는 하나, 이는 많은 민주주의 국가에서 나타나는 현상이며, 이런 현상을 통해 우리나라 정치 의제가 다양하게 논의될 수 있는 긍정적 효과도 완전히 부인할 수 없다.

8. 1. 지역차별

지역주의는 현대 한국의 정치에서 가장 중요한 갈등 구조로 꼽힌다. 매번 대통령들이 지역주의 타파를 강조하는 것이 이를 방증한다. 많은 사람들은 영호남 간의 뿌리 깊은 갈등에서 지역주의가 유래되었다고 생각한다. 하지만, 일반적인 생각과 달리 지역주의는 그리 오래된 갈등 구조가 아니다. 1987년 대통령 선거에서 지역주의가 시작되었다고 보는 것이 옳다. 그 이전만 하더라도 한국의 갈등 구조는 민주 대 반민주 구도였다. 부마항쟁과 71년 대통령 선거에서 김대중 후보의 부산경남지역 득표율이 그 예시이다.8. 2. 이념의 우경화

대한민국에서는 자유민주주의를 표방하며 박정희를 지지하는 세력이 결성한 자유한국당 등이 보수정당으로, 독재에 반대했던 김대중으로 대표되는 민주화 진영이 모인 민주당 계열 정당들이 진보정당으로 칭해지고 있다. 이러한 상황은 양 진영이 서로를 참칭하며 이념을 왜곡시키고 있다는 비판을 받는다.남북관계 개선과 외세 개입 없이 민족의 주체적 문제 해결을 주장하는 통합진보당에 대해 국가정보원은 좌익으로 규정하고 강제 해산시켰다. 반면, 미국, 일본의 이익을 우선시하고 중국을 적대시하는 우리공화당, 자유한국당과 같은 정당을 우익이라고 칭하는 상황도 벌어지고 있다.

8. 3. 반박

우리나라 정치 이념 양상이 객관적인 보수와 진보의 가치와는 다소 차이가 있는 경우가 존재하며, 특정 정당이 상대 진영의 이념과 정책을 지지하기도 한다. 그러나 현재 우리나라 정치 이념의 양상이 완전히 거꾸로 가거나 우경화되었다고 보기는 어렵다. 과거 계획경제체제인 박정희 정부를 보수, 김대중-노무현 정권을 진보로 본 것은 경제적인 관점이 아닌 이념적인 관점에서 본 판단이라고 할 수 있다. 과거 우리나라 특유 정치 이념의 척도는 공산주의냐 아니냐였기 때문에 공산주의에 적대적이었던 과거 정부를 보수라고 보는 것이 완전히 틀린 판단은 아니다. 과거 정권에서는 노동자나 기업에 대한 정책이 매우 친자본주의적이었고, 그와 반대로 진보 진영은 노동자의 권익을 중시하는 정책을 폈기에 과거의 시각이 틀렸다고 말하기도 힘들다.통합진보당이 지지하는 슬로건 중 하나인 '우리민족끼리'는 북한의 공산 독재 정권에 대한 우호적인 입장을 밝힌 것이므로, 적어도 우리나라에서는 좌익이라고 볼 수밖에 없다. 또한 통합진보당이 세계의 여느 극우 정당들과 같은 민족적 국수주의, 극단적 민족주의를 주장한 적도 없다.

현재 보수 정당이 상대적으로 친미/반중적인 입장을 취하고 있는 것은 사실이지만, 그것을 가지고 미국, 일본의 이익을 우리나라보다 과잉 대변한다고 볼 수는 없다. 일부 극단적 정당이 그런 발언을 했다고 하더라도, 현재 우리나라 제1 보수 정당이나 많은 보수 논객들 중 그런 주장을 하는 사람은 찾아볼 수 없다.

요즘 우리나라 정당 구조는 일반적인 정당 구조로 복귀되고 있다. 보수 정당은 대체로 경제적, 정치적 부분에서 보수적 정책을 지지하며, 진보 정당도 정치 이념 스펙트럼 상에서 상대적으로 진보적인 의제를 지지하고 있다. 물론 가끔씩 어느 정당에서 그 당의 정강 정책과 약간 대비되는 정책을 지지하는 경우가 있기는 하나, 이는 많은 민주주의 국가에서 나타나는 현상이며, 이런 현상을 통해 우리나라 정치 의제가 다양하게 논의될 수 있는 긍정적 효과도 완전히 부인할 수 없다.

9. 대외 관계

대한민국은 한반도 분단 이후 자본주의 체제를 선택하여 미국과 긴밀한 관계를 맺고 있으며, 한국 전쟁 이후 더욱 강화되었다. 공산주의에 맞서 자본주의를 지키기 위해 대한민국에 막대한 지원을 했던 미국과의 동맹은 대한민국의 대외 관계에서 중요한 부분을 차지한다. 그러나 대한민국은 중국, 일본, 러시아 등 주변 강대국과의 관계 또한 균형 있게 유지하고자 노력한다. 특히, 일본과는 1965년 수교하였으나, 독도 문제 등으로 갈등을 겪고 있다. 중국과는 1992년 수교 이후 이어도 문제 등으로 갈등이 있다.

조선민주주의인민공화국과의 관계는 한반도 정세의 핵심 변수이며, 한국 전쟁 이후 적대적인 관계가 지속되고 있다. 통일 문제는 대한민국의 주요 과제 중 하나로 남아있다.

대한민국은 UN을 비롯한 다양한 국제기구에 가입하여 활동하고 있으며, APEC, OECD 등 주요 국제기구의 회원국이다. 국제사회에서 중견국으로서의 역할을 수행하며, 국제 평화와 경제 발전에 기여하고 있다. 통상에 관한 업무를 전문적으로 관장하기 위해 외교통상부 산하 통상교섭본부를 설치해 운영하고 있다.

참조

[1]

웹사이트

The V-Dem Dataset

https://www.v-dem.ne[...]

2023-10-14

[2]

웹사이트

How South Korea's Authoritarian Past Shapes Its Democracy

https://thediplomat.[...]

2024-05-01

[3]

웹사이트

An Unpromising Recovery: South Korea's Post-Korean War Economic Development: 1953-1961

https://www.asianstu[...]

2024-05-01

[4]

논문

Democratization and the Danger of War

https://www.jstor.or[...]

1995

[5]

웹사이트

South Korea Can Be a Democratic Leader

https://foreignpolic[...]

2024-05-01

[6]

논문

From Authoritarianism to Democracy in South Korea

http://journals.sage[...]

1989

[7]

논문

Biting Back Against Civil Society: Information Technologies and Media Regulations in South Korea

https://www.jstor.or[...]

2013

[8]

논문

Media freedom and responsibility in South Korea: The perceptions of journalists and politicians during the Roh Moo-hyun presidency

http://journals.sage[...]

2018

[9]

논문

Freedom of Expression in South Korea

http://www.tandfonli[...]

2015-01-02

[10]

논문

Consequences of democratic backsliding in popular culture: evidence from blacklist in South Korea

https://www.tandfonl[...]

2024-04-18

[11]

논문

Liberal Taiwan Versus Illiberal South Korea: The Divergent Paths of Election Campaign Regulation

https://www.cambridg[...]

2020

[12]

논문

The Politics of Regulating Elections in South Korea: The Persistence of Restrictive Campaign Laws

https://www.ingentac[...]

2015-12-01

[13]

웹사이트

Keeping Autocrats at Bay: Lessons from South Korea and Taiwan

https://www.globalas[...]

2024-05-01

[14]

논문

Faltering democratic consolidation in South Korea: democracy at the end of the 'three Kims' era

https://www.tandfonl[...]

2004-01-01

[15]

논문

Democratic Ceilings: The Long Shadow of Nationalist Polarization in East Asia

http://journals.sage[...]

2024-03-01

[16]

논문

Civic activism and Korean democracy: the impact of blacklisting campaigns in the 2000 and 2004 general elections

http://www.tandfonli[...]

2006

[17]

웹사이트

The Spirit of Camp David: Joint Statement of Japan, the Republic of Korea, and the United States

https://www.whitehou[...]

2024-05-01

[18]

웹사이트

Korea, South

https://www.cia.gov/[...]

Central Intelligence Agency

2017-05-30

[19]

뉴스

Yoon Suk-yeol sworn in as South Korea's new president

https://www.koreatim[...]

2022-09-23

[20]

뉴스

Who is South Korea's new president Yoon Suk-yeol?

https://www.france24[...]

2022-09-23

[21]

웹사이트

정부조직법

https://www.law.go.k[...]

2023-06-25

[22]

논문

2009-11-02

[23]

뉴스

http://www.hani.co.k[...]

2009-11-02

[24]

뉴스

http://article.joins[...]

2009-11-02

[25]

뉴스

https://web.archive.[...]

2009-11-02

[26]

뉴스

https://web.archive.[...]

2009-11-02

[27]

문서

국회의 대통령에 대한 탄핵은 예외로 하지만, 기본적으로 대통령은 국회에 대해 정치적 책임을 지지 않는다.

[28]

문서

법률안 거부권 - 대통령제에서만 나타날 수 있는 요소이다.

[29]

문서

대통령제 아래에서는 입법 과정에 대통령의 관여가 불가능하다.

[30]

문서

일반적으로, 의원 내각제 국가에서는 국무 총리나 국무 대신이 부서하고 대통령제 국가에서는 관계 장관이 부서한다.

[31]

문서

행정부의 법률안 제출권

[32]

문서

국무 위원의 국회 출석 발언권 및 출석 발언 요구권

[33]

문서

국회의 국무 총리와 국무 의원 해임 건의권

[34]

문서

국회의 국무 총리 임명 동의권 - 국무 총리 제도 그 자체도 의원 내각제적 요소이다.

[35]

문서

국무 회의는 의원 내각제의 내각과 유사하다.

[36]

문서

[37]

문서

[38]

뉴스인용

‘선진과 창조 모임’ 결성

http://media.daum.ne[...]

쿠키뉴스

2008-08-06

[39]

문서

[40]

문서

[41]

문서

[42]

웹사이트

사법농단 관련 기사

https://www.sedaily.[...]

[43]

문서

[44]

뉴스인용

헌재 '비례대표배분방식 위헌' 결정-1

https://news.naver.c[...]

연합뉴스

2007-11-18

[45]

뉴스인용

<국회의원 '비례대표제' 변천사>

https://news.naver.c[...]

연합뉴스

2007-11-18

[46]

뉴스인용

[5·31 지방선거]1. 정치 분권화시대 개막

http://news.khan.co.[...]

경향신문

2007-11-24

[47]

뉴스인용

여섯번 기표하는 선거 "1장에 1명만 찍으세요"

https://news.naver.c[...]

국민일보

2007-11-24

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com